中日新聞WEB 杉田直樹によるコラム12回シリーズ

1. 日本人が初めて聴いた西洋音楽

8月28日は「バイオリンの日」。これは1880年(明治13年)のこの日、東京・深川の三味線職人・松永定次郎が、国産ヴァイオリンの第一号を完成させた日だということによるそうだ。

16世紀後半、イタリアで花開いたヴァイオリン製作だが、クレモナのストラディヴァリをはじめ、歴史的名匠が今日までたくさん輩出されてきた。では、この西洋文化であるヴァイオリンが我が国に伝わったのはいつのことなのか。日本人が初めて西洋の音楽に接したのは、1549年のキリスト教伝来の年である。フランシスコ・ザビエルによってキリスト教だけでなく、教会音楽という形で、西洋の音楽文化が日本へ持ち込まれたのである。

フランシスコ・ザビエル(キリスト教伝来とともに西洋音楽が日本に)

その時から少数の楽器が持ち込まれた証がイエズス会の報告書に見られる。「天正9年(1581年)、織田信長はクラヴォとヴィオラの演奏を聴いて非常に喜んだ」という記述である。そして4年後、1585年は伊東マンショら天正遣欧少年使節団がローマ教皇に謁見した年である。ヴァリニャーノ神父の発案で、九州の大友、大村、有馬というキリシタン大名の名代として海を渡った彼らは、当然、ミサへの参加を通して西洋音楽、キリスト教音楽や楽器に接しているはずである。ちなみに彼らの帰国は天正18年(1590年)であるが、すでにその3年前に豊臣秀吉によるバテレン追放令が発布され、キリスト教への弾圧が高まりつつある中、天正19年(1591年)、聚楽第にて秀吉の面前にてジョスカン・デ・プレの作品が演奏されている(器楽曲なのかどうかは不明)。

日本のこの時代を、ヴァイオリン製作の歴史と照らし合わせてみると、まさにヴィオールなどの古楽器、またすでに完成しつつあったと考えられるヴィオラやチェロからヴァイオリンが初めて製作されていった時代と重なるという面白味がある。極東の地にあった日本人がヴァイオリンの誕生の歴史の中に身を置いていたのではないかと想像すると、少し嬉しい気がしてならない。

天正遣欧少年使節の法王謁見の様子

レオナルド・ダ・ヴィンチ作とされる「音楽家の肖像」。ジョスカン・デ・プレの肖像と言われている

ルネサンスの教会と古楽器フィドル(ヴィオール)

2. 日本でも始まったヴァイオリン製作

安土桃山時代に日本人は初めて西洋の音楽を聴いた。しかし実際に西洋音楽が文化として日本に伝わるのには、それから300年ほど時を待たねばならない。禁教、鎖国政策によって、西洋文化と分離された環境を貫いた日本だが、明治12年(1879年)、政府によって 音楽取調掛が設置されて以降、急速に西洋音楽が広まることになる。演奏では、小説家・幸田露伴の二人の妹である、幸田延と安藤幸(1878-1963)によって本格的なヴァイオリン音楽の幕開けを迎えた。安藤幸は、世界的なヴァイオリニストであるヨアヒムに師事し、日本におけるヴァイオリン教育の発展と演奏人口の急速な増加に貢献した。

歴史に名を残す名ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒム

幸田延(右)、安藤幸(左)姉妹

また彼女たちのすぐ後には、国際的な舞台で注目を浴びる貴志康一 (1909-1937)、諏訪根自子 (1920-2012) などが輩出されており、僅か数十年の間に世界レベルに達していった日本の演奏家レベルの向上は感嘆に値する。

夭折の天才音楽家、貴志康一

美貌の天才少女と言われた諏訪根自子

そんな中、当時、貴重で「舶来品」と呼ばれたドイツ製のヴァイオリンが国内にも入り、それを元にヴァイオリンを製作しようとする気運も高まっていったと思われる。

日本で初めてヴァイオリンを製作したのは誰か。諸説あるが、「バイオリンの日」制定は前述の、三味線の製作者「松永定次郎」が明治13年(1880年)、ニコライ堂(東京復活大聖堂)の外国人ヴァイオリニストの楽器を模して作ったのが初めてであるという説を採用している。

ニコライ堂、1891年竣工時代のスケッチ

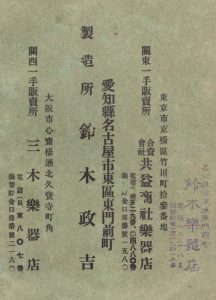

明治20年頃になるとヴァイオリン製作を生業として手がける者も現れたが、中でも本格的に製作を行い、日本のヴァイオリン製作の祖と言われるのは、なんといっても名古屋の鈴木政吉(1859-1944)である。

鈴木政吉については、現在の鈴木バイオリン製造株式会社(以降、鈴木バイオリン)のホームページにその生い立ちから、製作家、実業家として日本のヴァイオリン文化にいかに貢献していったかが大変わかりやすく説明されているので、詳しくはその内容を是非読んでいただきたい。

http://www.suzukiviolin.co.jp/about/story1.html

日本のヴァイオリン王と言われる鈴木政吉

3. 鈴木政吉 ヴァイオリンとの出会い

政吉は江戸幕末期、安政六年(1859年)に現在の名古屋市東区に生まれる。尾張藩士であった父正春の家禄は乏しく、禄で生計をたてるのは困難だったため、 内職として琴・三味線作りで家族を養っていた。明治維新という大きな政変による身分の変化と貧窮から、いつしか父の内職は家業となり、政吉もそれを手伝うことになる。その後、東京浅草の塗物商の奉公人として上京するも、3年後には帰郷し、家業の三味線造りに従事する。明治17年(1884年)に父が病死すると、家業一切を背負うことになるが、不況と鹿鳴館を象徴とする西洋文化の流入は、和楽器の需要難に拍車をかけるものとなっていた。

江戸末期の三味線工房の様子

そのような中、若い頃から長唄に素養のあった政吉は生活安定のために音楽教師になろうと、愛知県師範学校音楽教師恒川鐐之助の門を叩く。そしてそこでの運命的な出会いこそが、同門の甘利鉄吉の持っていた松永定次郎作の和製ヴァイオリンだったのだ。このヴァイオリンとの出会いが政吉の運命を決め、彼はここからヴァイオリン製作に生涯を投じることになる。

名古屋の愛知師範学校

それを参考に作られた政吉製作第1号、明治20年(1887年)のヴァイオリンは鈴木バイオリンに今でも大切に保管されている。なお、記録では明治20年だが、保管されている箱書は明治21年完成とされ1年の誤差がある。この楽器、主要部全ては本来の材料ではなく、カツラ材を使用して製作されている可能性が高い*。現物を見ながら、なんの手順も分からずに手探りで作られた楽器である。先日驚きを持って拝見したところだが、私はその執念に心からの敬意を表したい。

鈴木政吉製作第1号ヴァイオリン

主要部全てがカツラ材で作られている

* 政吉1号ヴァイオリンの材料については、神戸大学大学院農学研究科の黒田慶子教授とFacebookでのやり取りが続き、多くの方にご興味を持っていただいた経緯がございました。結果、科学的な樹種同定において日本で最も信頼できる方、元森林総合研究所の藤井智之様のカツラでほぼ間違いがないというご意見を頂戴いたしました。鈴木バイオリンにてもカツラであるという記録になっており、記録を裏付けるものとなりました。

4. 「マサキチ・スズキ」ブランドとしての発進

彼の凄さは、その熱心な研究心であった。1作目を作った後、短期間で2作目、3作目を製作しており、これらも歴史的な資料として現存している。

鈴木政吉製作第3号ヴァイオリン

材料には国産の松材、楓材が使用され、そこには顕著な進歩を見て取れるのだが、明治23年(1890年)に東門前町に仕事場を移した頃には、未完とはいえ、ほぼドイツのマルクノイキルヘンで生産されたような雰囲気を持つものが出来上がっている。

明治23年製作のヴァイオリン

実際に岐阜県師範学校にあった舶来品(ドイツ製と考えられる)を研究材料にしたことも記録されている。マルクノイキルヘンとはドイツ東部にあるヴァイオリンの街で、主に分業工程を経ながら量産製作をし、楽器を仕上げるスタイルを取ったことで知られる。フランスのミルクール、ドイツのミッテンヴァルトと並び、19世紀の後半からヴァイオリンの大量生産を産業とした街である。

政吉は、この年に初めて内国勧業博覧会に出品するのだが、翌年にはさらに工場を拡大し、さらなる生産、研究を続ける。政吉が目指していたのは、個人的製作ではなく、日本の楽器需要を見込んだ、大量生産体制の確立であったと言えよう。

その成果は、この第3回内国勧業博の有功賞(明治23年)、その後の北米コロンブス世界博の賞牌(明治26年)、第4回内国勧業博の進歩賞(明治28年)受賞という形で表れ、輝かしい船出となった。

シカゴで開かれた万国博覧会、通称コロンブス世界博

コロンブス世界博のメダル。後述のスズキバイオリンのラベルにも象られている

京都岡崎公園で開催された明治28年内国勧業博覧会

明治28年内国勧業博覧会のメダル。後述の鈴木バイオリンのラベルに象られている。

政吉の生きた時代は、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦による恐慌と好景気に揺れ動く時代であった。我が国での芸術や西洋音楽文化の発展、それを取り入れた民衆音楽の発展、和洋楽器合奏などを民衆が楽しんだのもこの時代である。私の先祖もそんな時代に、少なからずヴァイオリンに触れる環境にあったので次項で紹介したい。

愛知県岡崎市能見町(旧額田郡岡崎能見町)に江戸中後期から戦前まで続いた杉田屋呉服店は、愛知の郷土史にも登場する豪商で、杉田清兵衛(初代・杉田屋清蔵)に始まり、2代、3代清蔵へと繋がる。私の曽祖父の父が3代清蔵で、拙宅の過去帳にも記録されており、写真も残っている。曽祖父である熊太郎は当主であって、4代清蔵を襲名していない。呉服店の実権はその弟が握ったとされ、曽祖父・熊太郎については自身、ほとんど聞かされていない。ただ、その妻であり、旧士族平田家から嫁いできた、曽祖母・いと (明治7年~昭和26年・1874~1951)については、父や、私の祖母から様々な話を聞いている。

御定紋所 杉田屋 の看板

杉田いと は、箏曲の師範代で相当な腕前だったということである。拙宅には今でも、家紋入りのお琴が保存されている。いとは、豪商の名残のある杉田屋の屋敷で、国風音楽講習所という看板を掲げ、琴、三味線の稽古をつけていたようである。

国風音楽講習所の看板

そして、その発表の場で撮影された集合写真に、幾度も登場するのがヴァイオリンである。使用していたと思われるヴァイオリンの楽譜も一緒に保管されていた。いとが嫁いできた年が明治26年(1893年)であり、ちょうど鈴木政吉がコロンブス世界博で受賞した年である。拙宅に残る写真を分析して行くと、前後関係から、

明治末期〜大正初期

上の写真が明治晩年から大正元年頃(1908~1911頃)、下の写真が大正6~7年(1917~1918頃)だろうか。上の写真の2列目に座る女性の左側が私の曽祖母いと。下の写真障子側一番奥も いと である。ヴァイオリンの楽譜の出版年はこの第3刷が大正4年(1915年)となっている。

大正6〜7年頃

当時のヴァイオリンの楽譜。合奏版と思われる

亡き祖母や父によれば、戦時中に呉服店は看板を降ろし、現在の居住地岡崎市井田町 (現ヴィルトゥオーゾ本社のある敷地)に移住したようである。幼少期の父は、蔵の中に沢山のヴァイオリンがあったのを記憶しているという。これらから、箏曲師範であった いと が、専門の和楽器のみならず、ヴァイオリンも合奏に取り入れ、時に子女たちに教えていたということが想像できる。まさに鈴木政吉によってヴァイオリン文化が日本に花開いて行く様と合致するのである。

6.世界最大のヴァイオリン工場へ

政吉の明治30年代の大きな功績について、鈴木バイオリンのホームページにはこのように綴られている。

「第一は、バイオリン頭部の自動削り機(渦取機)の考案及び完成。さらに二年後には甲削機(表板と裏板に丸みを持たせる加工)の発明。

第二は、本格的工場の建設。住宅まがいの作業場から近代式工場へと脱皮。

第三は、パリ万国博にて政吉のバイオリンが銅賞を受賞。

以上の壮挙を期に、政吉は事業飛躍の体制を樹立し、念願のバイオリン大量生産のはじまりとなったのでした。」

1900年パリ開催の万国博覧会

そして、大正3年(1914)に第一次世界大戦が勃発し、ミッテンヴァルト、マルクノイキルヘンを抱える世界のヴァイオリン工場ドイツではその機能が停止し、政吉の楽器は世界中から注目され、注文が殺到したのである。

販路拡大を見て取れる政吉の名刺

鈴木バイオリンPR用の絵葉書

政吉はさらなる量産体制を確保するとともに、なおも研究姿勢を崩すことなく更なる品質向上に努めていき、それが歴史に残るバイオリン製造最盛期につながっていく。鈴木バイオリンのホームページ記載では、

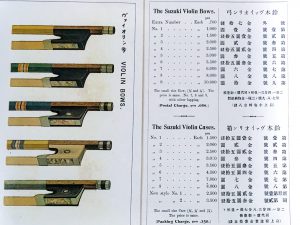

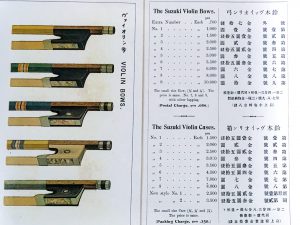

「最盛期の従業員は1000名を越え、毎日500本のバイオリン、1000本以上の弓が量産され、 輸出のみで年間に10万本のバイオリン、 50万本の弓を記録しました。

また、4系列・27品種のバイオリンを筆頭にビオラ以下の新器種は全て数品種を揃え、それだけにとどまらず、マンドリン、ギターも製造しました。 あわせて、弦楽器53種、弓23種、ケース13種の多岐にわたるまでになっていました。 」とある。

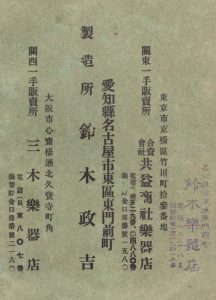

一方、鈴木政吉研究の第一人者である、愛知県立芸術大学の井上さつき教授によって、政吉晩年の本人作の完全手工ヴァイオリンが近年脚光を浴びている。井上教授の著書「日本のヴァイオリン王 – 鈴木政吉の生涯と幻の名器」(中央公論新社) に詳細があるので是非お読みいただきたい。

7. 政吉の完全手工ヴァイオリン

現在確認できる政吉本人作のヴァイオリンは、井上教授とクレモナのヴァイオリン製作家、松下敏幸氏の鑑定により、現皇太子浩宮様が高松宮様から譲り受けた1926年製と、尾張旭の松浦正義さんが父から譲り受けていた1929年製(現愛知県立芸大所有)、そして前出の安藤幸の孫に当たる方が所有していた1926年製のわずか3挺とされる(最初期の試作を除く)。私も弊社で調整を承った折と、昨年の東京弦楽器フェア特別ブースでの展示を拝見した。

鈴木政吉の完全手工ヴァイオリン(1926年製)

政吉が自作楽器を製作したきっかけは、おそらく長男・梅雄の1920~21年(大正9~10年)の欧米視察であったであろう。後継者としての梅雄への信頼と安心もあってか、齢60を越えた政吉は、そこから得た情報をもとに新たなチャレンジを試みたと考えても良いであろう。とりわけ、三男でヴァイオリニスト、音楽教育者の鎮一(スズキメソードの創始者、安藤幸の弟子)が入手した伝グァルネリウスに政吉は大きな衝撃を受けたようだ。200年を経てなお輝かしい音を出す名器、時代を経て後世に受け継がれていく価値観を政吉はこの時初めて知ったのかもしれない。

スズキメソード創始者、鈴木鎮一(左)と、支援者の一人、徳川義親(右)

政吉はその楽器の研究に明け暮れ、後世に遺す名器を作ることに没頭していったということである。実際に、1926年(大正15年)、梅雄と鎮一は政吉の作品を持って、ドイツの製作家らを訪問している。ドイツでの評価は上々であったと伝えられている一方で、息子たちのもたらしたさらなる情報により、イタリア製とりわけクレモナの銘器の持つ製作の秘法、クレモナの謎、「音」を追求した製作についてさらに探究心を深めていく。このことは、後に政吉が大府に開いた「済韻研究所」設立(1935年・昭和10年)にあたって、自身が口演したテキストが現存しており、その中にこれらの言葉を読み取ることができた。

鈴木バイオリン大府工場の傍に建っていた済韻研究所

現存の完全手工ヴァイオリンは、その過程で製作されたものと言える。そしてそれらの楽器は「済韻」と名付けられた政吉の理想の音を奏でる楽器の試作品であったとも言える。鈴木バイオリンには1939年作のSAIIN ブランドが一つ保管されている。これが政吉の考える鈴木バイオリンの最高級かつ完成形だったであろう。しかし、戦火が激しくなる中、活気ある製作は難しかった。1944年(昭和19年)の政吉永眠と同年、楽器製作の全面廃止となり、ときは戦後復興の時代へと続く。

鈴木バイオリンに唯一保管されている SAIIN ブランド(1939年製)

8. ヨーロッパとは違う、政吉のヴァイオリン作りのはじまり

さて、ここで政吉の作り上げた名古屋を発祥とし、世界一の規模を誇ったスズキ・ブランドとドイツのマルクノイキルヘン、ミッテンヴァルト、フランスのミルクールが大量生産に至った過程の大きな差に着目してみたい。これらヨーロッパ各地のヴァイオリン作りの街の繁栄は、先にマイスター、マスターと呼ばれる製作の大家が、古くは17-18世紀から、音や楽器自体のクオリティを追求し、自らの手で手工製作をしてきた歴史と実績が先にある。楽器の世界的な普及により、質を維持しながら量産し、安価な価格を実現するという考え方を原点に、マイスターたちの技術を分業によってまかなっていったのである。すなわち「個」の技術が自ずと「集団」に反映したと言える。

マルクノイキルヘン近郊のヴァイオリン工房の様子(1900年頃)

ミッテンヴァルト、ノイナー工房のヴァイオリン(1890年頃)

マルクノイキルヘンの工房製ヴァイオリン(1900年頃)

フランス、ミルクールの工房製ヴァイオリン

一方で、鈴木政吉の場合はどうか。彼の場合は、日本には存在しなかった西洋音楽の急速な普及を捉え、そこに対応するべく、市場のために製作をすることから始まったと言える。すなわち、初めから「集団」でいかに良い楽器をリーズナブルに製作するかを考えたところからスタートしているのである。そして、面白いことに、彼は生涯の集大成として、晩年にいくつかの完全手工製作を行なっていくという、ヨーロッパとは逆の過程を踏んでいったところに、大いなる興味を唆られるのである。

9. 後世の日本のヴァイオリン製作

少し、話は逸れるが、政吉からわずか遅れる時代、日本を代表する製作家として認知されていたのは、宮本金八(1878~1970年・明治11年~昭和45年)である。彼も大正から昭和にかけての日本のヴァイオリン製作の草分けである。文献資料も乏しく、師匠不在の時代に独学でヴァイオリン製作の技術を習得したのは政吉同様である。彼の楽器は、ハイフェッツ、クライスラー、フォイヤーマンなどに賞賛され、モギレフスキーはその楽器を3本愛用したというから大したものである。彼の楽器は単なる外国製品の模倣をせず、独自のスタイルが確立されている。私も晩期の1968年製を1挺所有しているが、確かに、鈴木バイオリンから感じる均整のとれたドイツ製の普及良品のイマジネーションとは異なる別の世界観を見て取れる。楽器として決して美しいわけではない、ウッドワークの完成度が高いわけではないのだが、非常に味と旨味を感じるのである。

宮本金八

宮本金八製作のヴァイオリン(1968年製)

宮本金八の楽器も好んで使用したと言われる、アレキサンダー・モギレフスキー

金八のみならず、さらにその後は各地でヴァイオリン製作をした職人の名前も幾人かあがって来るようになる。信州中野の小沢僖久二(1916~1998年・大正5年~平成10年)のヴァイオリンが大分県竹田市の滝廉太郎記念館に寄贈展示されているが、弊社で修復作業を行った経緯もあり、その名を紹介しておこう。ヨーロッパ製を見慣れた今日からすると、他にはない独創性を感じる作品である。しかし、いずれも後世の作家たちに政吉のエネルギーが製作意欲を唆らせ、そして今日の日本の高いヴァイオリンの演奏文化にも貢献していったことは間違いがない。

滝廉太郎記念館にある小沢僖久二作のヴァイオリン

現在、クレモナはじめ、世界各地でヴァイオリン製作で活躍する日本人は多い。私はクレモナを頻繁に訪れているが、クレモナ在住の日本人製作家のレベルの高さは現地での評価も含め、肌で直接感じている。学んだきっかけや環境は、直接に結びついていなくとも、先人たちが築いたヴァイオリンの文化が日本にあったればこそ、彼らもそこへ導かれたものと信じたい。

高橋明(現代クレモナで活躍する製作家で、様々なコンペティションでの入賞歴を持つ)

高橋尚也(巨匠モラッシー の愛弟子でアシスタントも務めた実績があり、現在は郷土高知県で製作活動をしている。)

10. おばあちゃんのヴァイオリンの発見

ここで、日本の演奏文化発展を担ってきたヴァイオリニストと、鈴木バイオリンを結びつけた最近のエピソードを紹介したい。

一昨年、ヴァイオリニストでフランス政府芸術文化勲章受章の森悠子さん(1944年大阪府高槻市生まれ)の祖母、川出朝子さん(以降、朝子)が使っていたと思われる鈴木バイオリンが、愛知県の小坂井(現在の豊川市) の川出家家屋解体をする際に発見された。森さんは祖母がバイオリンを弾いていたことは知らなかったそうだが、嫁ぐ前に弾いていたらしいことがわかった。朝子(旧姓・井本)は、現在の蒲郡市三谷の貿易商家に生まれ育つ。生年は不明だが、結婚した国文学者・川出麻須美(森さんの祖父)が明治17年(1884年)生まれであるから、およその推定ができる。私の曽祖母いと(川出麻須美より10歳年長)が同じ三河地方でヴァイオリンを取り入れた音楽を教えていたという地域の時代背景を考えれば、朝子もまた裕福な商家の娘として、お稽古に通いヴァイオリンを奏でていたのであろう。

この楽器は鈴木バイオリンの最初期のラベルを有し、品番はNo.6。M.SUZUKI という文字のほか明治23年(1890年)内国勧業博覧会、26年(1893年)コロンブス世界博、28年(1895年)内国勧業博覧会の受賞メダルのデザインが誇らしく3つ並んでおり(前述のメダル画像を参照)、NIHONという記載。

楽器の状態はよく、最初期のヴァイオリンでこれほどまでの完品を目にしたのは初めてである。驚いたのは、表板、裏板のエッジの処理の丁寧さである。明らかに手間をかけ時間を有して製作されている。1907年にNo.6は12円という価格が付いており、物価指数などを参考にすると、今の金額で40,000~80,000円ほどということになるのだが、スクロール(渦巻き)の造作の均整のとれた形、彫り込む技術はその価格をはるかに上回ると言わざるを得ない。そして、その外観はマルクノイキルヘンのヴァイオリンのイメージを強く感じるものであり、ドイツで同類楽器が製作されていった時代からほとんど遅れることなく、日本で同様なものが作られていたということはまさに感嘆に値するものである。鈴木バイオリン、鈴木隆社長もその稀少さに驚かれたという。私もまた、谷口工場長へ取材に伺い、この楽器の製作年代についての私の考えをお伝えした。

おばあちゃんのヴァイオリンを弾く森悠子(2018年6月 ヴィルトゥオーゾ京都四条烏丸店にて)

このスズキバイオリン(左)と、マルクノイキルヘン製(右) 類似性が見られる

取材と資料ご提供にご協力いただいた鈴木バイオリンの谷口工場長と杉山さん

11. 製作年は1899~1903年

鈴木バイオリンの保管資料が戦争などで紛失しているものもあり、使用したラベルの変遷について正確には知ることができなかった。私の所見では、この楽器の製作年代は1899~1903年。鈴木バイオリン資料ではNo.6の製作は1907年~という年譜が見られるが、どうやら1907年からしか資料がないためで、それ以前から製作されていたらしいことを確認した。私が着眼したのは、その後に見られるラベルの受賞メダルの象りで、多くの博覧会のメダルのデザインが並ぶ。

後の鈴木バイオリンのラベル。受賞メダルが多く並ぶ

このように博覧会での受賞は誇示するものであるが、当該楽器は1890年~1895年の3つの受賞しか誇示していない。この後、大きな歴史的受賞と言えるのは、1900年パリ万博銅賞、1903年内国勧業博覧会銀牌であり、いずれも、より受賞歴を記したいはずである。もちろん頓着なくラベルデザイン切り替えが後年になってからということもあり得るが、少し違和感を感じる。やはり、1900年前後の楽器であると考えた方が良さそうである。このことには鈴木バイオリンの工場長も同意された。また、川出朝子の娘時代、井本家で購入したであろう年頃にもどうやら合致はしそうである。前出の鈴木バイオリン保管の1890年(明治23年)のヴァイオリンは、パフリングは描画だけで、実際にはパフリング材は入っていない。まだまだ製品というよりは試作の要素が強く感じられる印象である。10年を経た1900年頃というのは前述の鈴木バイオリンの社史にある「明治30年代の大きな功績」の時代を指す。製品の完成と供給がいよいよ成ったという時代である。この楽器はまさにその時代のもので、政吉本人の完全手工製作への興味深さとは別に、良品量産を目指したこの時代のヴァイオリンもまた、政吉の思いが育んだものであり、その初期の信念を感じるものと言える。とにかく時代が古いのである。

明治23年製のヴァイオリン。パフリングは描画

加えて、一緒に見つかった弓は当時のラッピングが綺麗に残っており、鈴木バイオリンにあった資料と合致したことに嬉々とした。政吉の弟子で、現在の杉藤楽弓社の創始者、杉藤鍵次郎(1862-1920)の作であろう。スズキと同じ名古屋の地で、100年以上も弓作りを手がける杉藤楽弓社も5代目となり、これまでに日本のヴァイオリン文化に大きな貢献をしてきたことに敬意を表したい。

1907年頃の鈴木バイオリンのカタログより。この弓のラインナップが見てとれる

12. 音の再現、名古屋で

来年2月、森悠子を音楽監督とする長岡京室内アンサンブル名古屋公演が開催される。今、私が、演奏会に先立つロビー演奏を企画している。そこで弾いていただくのが、このおばあちゃんのヴァイオリンだ。百余年の眠りから覚め、誕生地名古屋でどんな音が孫娘によって奏でられるのか楽しみである。

森さんは、1944年、鈴木政吉の没年に生まれる。6歳から鈴木メソードでヴァイオリンを始め、その後、相愛音楽教室に通い鷲見三郎に師事。さらに桐朋学園では齋藤秀雄から大きな影響を受けることになる。また、中学時代に地元大阪の高槻から列車で東京麹町の安藤幸の元へもレッスンに通った。政吉の楽器を所有した安藤幸と、彼女に接点があったことに私は嬉しさが込み上げた。「私をレッスンしてくださった時に弾いてらっしゃったのが、その楽器だったのかしら?」そんな言葉をポツり。音楽は時代を跨ぎ、人と人との縁を幾重にも織りなしていくものとつくづく思う。ヴァイオリンもまた然り。私と森さんの出会いも、ヴァイオリンケースを携えていた同士、パリ行きの飛行機であった。

森悠子 12歳頃 この後には安藤幸の元へもレッスンに通うことに

森悠子 フランスでの演奏会にて

故齋藤秀雄夫人と森悠子

音楽教育者、ヴァイオリニストとしてのその素顔を知るほどに、お話を伺うほどにその奥行きのある人間力に引き込まれる。長岡京室内アンサンブル名古屋公演のお手伝いをすることは、まるで必然であったかのように決まってきた。これも彼女の魅力によるものなのだろう。

長きに渡りヨーロッパを拠点に活躍していく中で、彼女が確固たる理念と思想を持って結成した長岡京室内アンサンブル。1997年結成のこのアンサンブルは、国内外の各地より森悠子から学びたい優秀な若手演奏家が集まる。その魅力は、指揮に頼らぬ「互いを聴く耳」を研ぎ澄まして作る、緻密で洗練された「合奏」にある。

互いを聴き合うフォーメーション

来年2月3日(日)名古屋 電気文化会館ザ・コンサートホールでの演奏会には、ヴァイオリンソロに、ブリュッセル王立音楽院教授の安紀ソリエールを迎え、(ヴァイオリン: 森悠子、高木和弘、谷本華子、ヤンネ舘野、石上真由子、田村友里恵、中平めいこ、大和美祈) (ヴィオラ:デヴィッド・キグル、南條聖子 )(チェロ: 金子鈴太郎、ラファエル・ベル ) (コントラバス: 石川徹) (オーボエ: 中江暁子、須貝絵里 ) (ホルン: 海塚威生、小坂ちえみ ) という豪華なメンバー構成が予定されている。

日本人とヴァイオリンの関わり、その黎明期に思いを馳せながらその響を聴いてみたいと思う。

フランコベルギー派の後継者、ブリュッセル王立音楽院教授の安紀ソリエールを教える森悠子